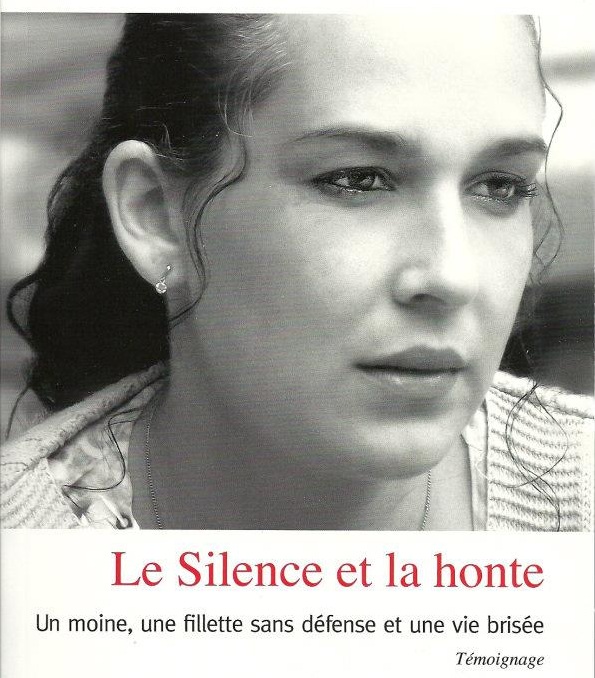

En 1989, mes parents décident de se retirer du monde pour rejoindre une communauté charismatique reconnue par l’église catholique. A cette époque, j’ai 9 ans. C’est là qu’un religieux, amis de mes parents, commence à s’introduire chaque soir dans ma chambre pour abuser de moi, à l’abri des regards. Un soir, mon père le surprend dans ma chambre, mais il ne dit rien. Plus tard, quand j’ai osé dénoncer les actes de cet homme, mes parents m’ont accusée de mentir. Puis, ils m’ont éloignée de la maison par crainte du scandale. En d’autres termes, on m’a forcée au silence pour ne pas « entacher » la réputation de ma famille et de l’Église.

Je me suis sentie sacrifiée sur l’autel de la respectabilité et des dogmes. Condamnée au silence, je n’ai pas pu surmonter ma douleur. Parallèlement, j’ai perdu toute confiance en mes parents et dans le monde des adultes.

Mon histoire, que je raconte dans Le silence et la honte, n’est malheureusement pas un cas isolé. De trop nombreuses victimes de violences subissent, en plus du traumatisme initial, le traumatisme du silence imposé.

« En sortant du bureau dans lequel avait eu lieu mon audition, j’éprouvait un mélange de soulagement et d’amertume. Certes, j’avais enfin pu raconter tout le mal que Pierre-Etienne m’avait fait subir et, de la sorte, je m’étais délivrée d’un poids énorme. Pourtant, cette audition me laissa un goût amer, car elle contribua à me faire prendre clairement conscience du rôle joué par mes parents dans la construction de mon traumatisme. S’ils m’avaient aidée à soigner ma blessure, celle-ci aurait sans doute fini par cicatriser. En me condamnant au silence, ils en avaient au contraire entretenu l’infection, au point qu’elle me semblait aujourd’hui inguérissable. »

Solweig Ely - Le silence et la honte Tweet

Le silence après un traumatisme : un fardeau invisible

Le silence qui entoure les violences subies est lourd de conséquences. Lorsqu’une victime ne peut pas parler de ce qu’elle a vécu, ou pire, que sa parole est étouffée, c’est comme si le traumatisme restait enfermé à l’intérieur, continuant de la ronger. Ne pas être écouté ni cru constitue une forme de traumatisme secondaire. Comme l’explique un rapport d’ECPAT, « le doute de l’entourage, qui est censé faire la justice, va alors agir comme un second traumatisme, bien plus sournois que le premier ». En effet, non seulement la victime a subi un abus ou une violence. Mais en plus son entourage – famille, institutions, société – la laisse sans reconnaissance. Voire la soupçonne de mensonge. Ce manque de soutien et de crédibilité est alors vécu comme une trahison profonde.

Parfois, parler et ne pas être entendu peut être encore plus destructeur que de garder le silence. Révéler la vérité de son calvaire pour constater qu’elle est ignorée ou minimisée est d’une violence inouïe. « Dévoiler les faits peut être encore plus traumatisant que les faits eux-mêmes. Surtout lorsque les révélations sont ignorées. » Cela signifie que lorsque personne n’écoute ou ne prend au sérieux ce qui est dévoilé, la victime revit une forme d’abandon et d’injustice qui s’ajoute au traumatisme initial. On parle parfois de “double peine” ou de “seconde victimisation” . Car, après l’abus, l’indifférence ou le déni vient raviver la blessure.

Ne pas être cru : un second traumatisme qui aggrave les conséquences

Ne pas être cru ou soutenu au moment où l’on tente de briser le silence peut avoir des répercussions graves sur la santé mentale et la vie d’une personne traumatisée. Une étude médicale australienne s’est penchée sur les réactions familiales. Notamment, lors de la divulgation d’abus sexuels subis dans l’enfance. Les chercheuses ont identifié trois types de réponses toxiques fréquemment rapportées par les survivantes : être ignorée, être blâmée pour les abus, ou être menacée de conséquences si elles parlaient. Les femmes ayant subi de telles réactions négatives ont ensuite développé de multiples troubles et difficultés dans leur vie d’adulte :

- Isolement social et difficulté à faire confiance aux autres.

- Sentiment de honte et d’estime de soi très dégradée. Souvent compensés par des comportements d’évitement (par ex. recours aux drogues ou à l’alcool).

- Troubles psychologiques durables. Notamment la dépression, l’anxiété, le stress post-traumatique.

- Risque plus important de nouvelles violences : Ces survivants ont signalé avoir été plus tard victimes de harcèlement ou d’abus supplémentaires, leur vulnérabilité ayant été accentuée.

Le traumatisme de ne pas être cru

En résumé, cette étude montre que les réactions de rejet ou de silence forcé sont fortement associées à des troubles mentaux et à des adversités ultérieures dans la vie. En particulier lorsque la divulgation initiale a lieu durant l’enfance. A l’inverse, on comprend qu’une réaction empathique et bienveillante peut atténuer ces effets. Ne pas être cru, c’est comme subir un deuxième traumatisme qui vient compliquer la guérison du premier. Malheureusement, ce schéma négatif est fréquent.

Dans mon cas, au lieu de protection et de compassion, j’ai rencontré l’accusation et la honte. Mon père, furieux, m’a traitée d’« allumeuse », de « catin » et de « pute ». Concluant ainsi que j’avais bien cherché ce qui m’était arrivé. Ma mère m’a dit que j’étais une « mauvaise fille, submergée par le péché » qui devait “se laver de ses fautes”. Ces mots cruels m’ont fait intégrer l’idée que tout était de ma faute. Plutôt que de dénoncer l’agresseur, mes parents ont préféré taire l’affaire pour préserver les apparences. Quitte à me faire porter le poids du drame. Ce genre de réaction de l’entourage (que ce soit par déni, par peur du scandale, ou par adhésion aveugle à des croyances) inflige une souffrance supplémentaire à la victime. « Le déni, la banalisation ou le doute causent trop de dégâts », rappelle un article de prévention de l’association Protéger l’Enfant.

Le poids de la honte et de la culpabilité : quand la victime se tait et se blâme

Le silence forcé va souvent de pair avec la honte et la culpabilité ressenties par les victimes de traumatisme. On le voit dans mon histoire : Je suis traitée en coupable au lieu d’être traitée en victime. Ce qui m’a plongée dans une grande honte de moi-même. J’avais l’impression d’être “sale”, “mauvaise”, indigne d’amour ou d’attention.

Ce mécanisme est malheureusement très courant. Quand l’entourage ne veut pas voir la vérité, il arrive qu’il retourne la faute contre la personne abusée. Surtout si l’agresseur est une figure respectée comme un parent, un prêtre, un notable. Ou si admettre la réalité mettrait à mal des dogmes familiaux ou religieux. La victime, souvent un enfant ou une personne vulnérable, intériorise alors ce blâme injuste. Par loyauté, par peur ou parce qu’elle n’a pas d’autre repère, elle peut même se persuader qu’elle mérite ce qui lui arrive ou que son silence protège sa famille.

Le silence, vecteur de honte et de culpabilité

Cette honte et cette culpabilité sont de véritables poisons psychologique. La honte ronge l’estime de soi. Et, elle pousse à se taire encore davantage, par crainte du jugement. La culpabilité fait croire à la victime qu’elle a provoqué le mal. Ou qu’elle détruirait son entourage en parlant. Dans certains contextes culturels ou religieux, on glorifie même le silence de la victime. Il est présenté comme un « sacrifice » honorable. Ce qui ajoute une pression morale terrible. On lui demande de porter le secret pour le « bien » de la famille ou de la communauté. Et ce, au détriment de sa propre santé mentale. C’est exactement ce que signifie l’expression “sacrifiée sur l’autel de la réputation” . Car, le silence de la victime sert à sauver les apparences. Tandis qu’elle, en silence, subit une souffrance inavouable.

Les conséquences de ce fardeau émotionnel se font sentir à long terme. Isolement, dépression, automutilations, idées suicidaires… Incapable de mettre des mots sur l’innommable, la personne traumatisée peut sombrer peu à peu. Dans mon parcours, j’ai erré pendant des années avec ce mal-être inexprimable. J’ai perdu confiance en mes proches et en toute autorité. Je me sentais incomprise, étouffée par le secret. Ce n’est qu’à l’âge adulte, lorsque la vérité éclate, que je commence à comprendre que je ne suis pas coupable et que mon silence ne sert qu’à me détruire davantage.

Briser le silence pour se reconstruire

Pour guérir d’un traumatisme, briser le silence est souvent un passage obligé. Mais c’est un processus long et difficile. Parler de ce que l’on a subi, c’est affronter sa douleur une seconde fois, avec le risque d’être rejeté. Beaucoup de victimes ne parviennent à parler qu’après des années, voire des décennies. Et certaines ne parleront jamais. Donc, il est essentiel que, lorsque la parole se libère, elle soit accueillie avec compassion et bienveillance. « Les victimes parlent ! À nous de les entendre… Elle ne pourra sortir du silence que si elle se sent crue et écoutée sans jugement, en confiance ». Autrement dit, c’est notre écoute bienveillante qui donne un sens à sa parole et qui lui permet de ne plus avoir honte. Une victime ne dira pas « Merci de m’avoir laissée parler », mais bien « Merci de m’avoir écoutée ». La différence est fondamentale. Car, être écouté et cru soulage la personne d’un poids énorme.

Heureusement, les mentalités commencent à évoluer. Les mouvements de libération de la parole, comme #MeToo et d’autres, ont montré à de nombreuses personnes qu’elles ne sont pas seules et qu’elles peuvent être crues. De plus en plus de ressources existent pour aider les survivants à parler dans un cadre sécurisé. Que ce soit un thérapeute formé au traumatisme, un groupe de parole, ou des associations d’entraide. Le chemin de la reconstruction passe souvent par là : mettre des mots sur l’horreur vécue. Mais aussi, la reconnaître comme une injustice subie et non une faute personnelle. Et surtout, recevoir le soutien approprié.

Mon vécu du silence et de la honte

Dans mon cas, il m’a fallu plus de vingt ans pour sortir du silence. Mon agresseur a fini par avouer publiquement ses crimes en 2008. Ce qui a brisé l’omerta qui m’entourait. C’est alors que j’ai décidé de témoigner. Malgré les pressions et les drames familiaux que cela a engendrés. Ce n’était pas facile, car mon entourage de l’époque voulait encore me faire taire. Mais parler m’a libérée d’un fardeau. J’ai pu constater que ma voix pouvait non seulement m’aider à guérir, mais aussi protéger d’autres enfants. Chaque histoire brisée par le silence qui est enfin entendue contribue à briser la loi du silence dans son ensemble.

Aujourd’hui, je milite pour que plus aucune victime ne soit contrainte au mutisme comme je l’ai été. Il faut éduquer les familles, les institutions, les communautés religieuses aussi, à accueillir la parole des victimes et à la prendre au sérieux. Des recherches comme celle citée plus haut insistent sur le rôle crucial des proches. Car, un parent qui réagit avec bienveillance et sans jugement peut littéralement changer le cours de la vie de son enfant survivant. À l’inverse, une réaction de doute ou de blâme peut détruire psychologiquement la personne déjà traumatisée.

L'importance de combattre le silence

Briser le silence, ce n’est pas seulement permettre à la victime de parler, c’est surtout changer le regard de la société. C’est passer d’une culture du doute ou du déshonneur à une culture de l’écoute et de la compassion. Tant que le réflexe sera de se taire pour « éviter le scandale » ou de remettre en question la parole d’une personne en souffrance, le traumatisme du silence perdurera. Il est temps de mettre fin à ce cercle vicieux :

Écoutons, croyons, et soutenons ceux qui ont le courage de parler. C’est à cette condition que la honte changera enfin de camp.

Ainsi, elle n’appartiendra plus à la victime, mais à l’agresseur. Et le silence complice fera place à la vérité salvatrice.