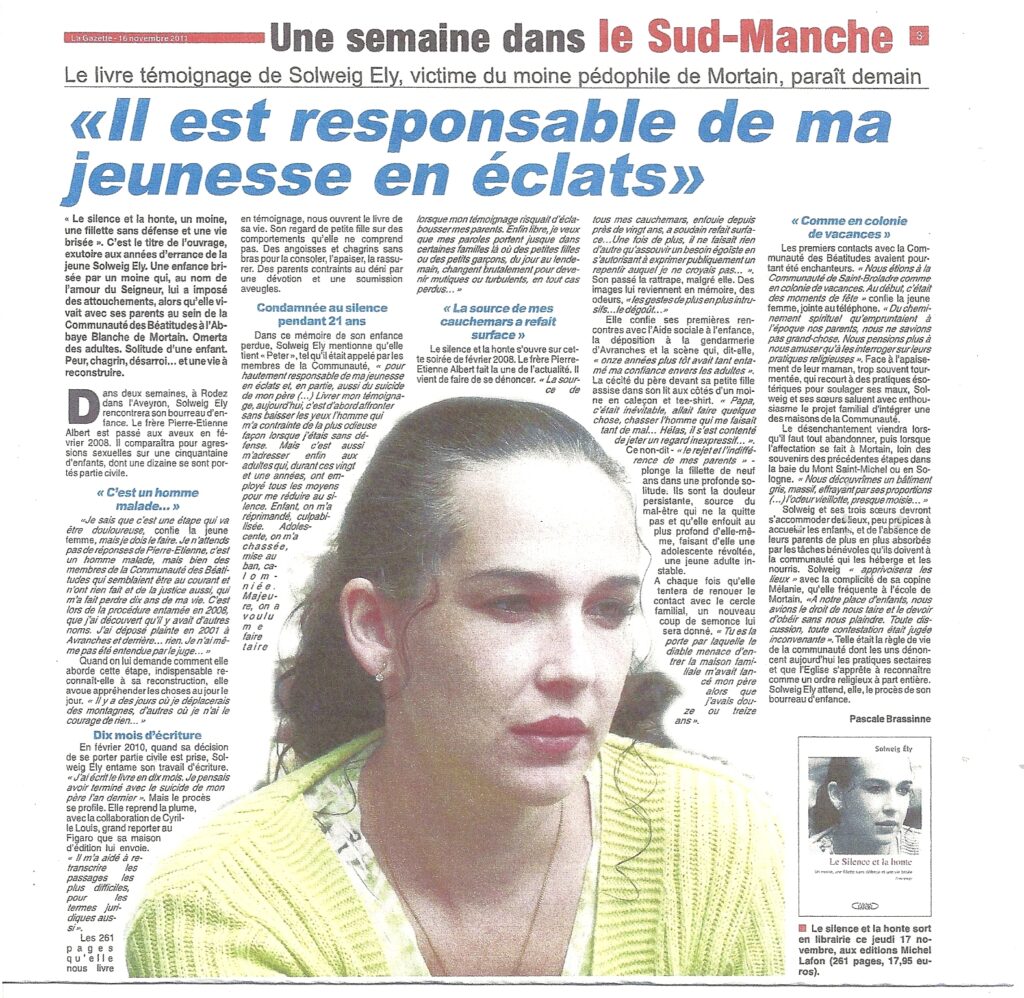

Il est des instants qui réactivent le traumatisme et marquent un basculement dans une vie. Pour moi, l’un d’entre eux fut le procès. Après les aveux médiatiques de mon agresseur, j’ai pris une décision qui allait bouleverser mon existence : témoigner à visage découvert lors du procès à Rodez. Contrairement à d’autres victimes, qui avaient choisi de préserver leur anonymat, j’ai souhaité briser le silence. J’avais la conviction que mettre des mots serait la clé pour effacer la honte. Que la culpabilité allait, enfin, changer de camp.

Je croyais qu’en écrivant mon livre “le silence et la honte”, je libérerais la parole et, par la même occasion, exorciserais la douleur. Mais ce choix, qui semblait libérateur en apparence, m’a plongée dans une épreuve bien plus complexe que je ne l’imaginais. Car un procès lié au traumatisme n’est pas seulement un espace de justice : c’est aussi un lieu où la mémoire se réveille, parfois brutalement, et où la reconstruction prend un visage inattendu.

Procès et traumatisme : la violence d’un retour en arrière

Dès les premières audiences, je me suis retrouvée projetée dans une lumière médiatique soudaine. Émissions, interviews, reportages : cette visibilité m’a placée en première ligne. J’ai porté une posture de force, de résilience, une image de femme qui se relève. Mais derrière ce masque, à l’intérieur, je m’effondrais peu à peu.

Le procès a duré trois jours. Trois jours au cours desquels chaque mot, chaque témoignage des autres victimes, et le mien, ont résonné comme une déflagration. Les récits détaillés, parfois insoutenables, m’ont obligée à revivre chaque geste, chaque intention. Je n’étais ni prête, ni préparée à cette résurgence. L’espace judiciaire est devenu une cage. Ce que je croyais pouvoir traverser avec courage s’est transformé en un retour en enfer.

Cette expérience montre ce que beaucoup de spécialistes décrivent : Lorsqu’un traumatisme n’a pas été totalement travaillé, certains événements, tel qu’un procès, peuvent agir comme des déclencheurs puissants. Le cerveau et le corps réagissent alors comme si la violence se reproduisait, avec le même effroi, la même douleur.

L’illusion du remède immédiat : pourquoi la parole seule ne suffit pas

Lorsque j’ai décidé de témoigner, je pensais que la parole serait une délivrance, une réparation immédiate. Mais il n’y a pas de guérison instantanée. Le traumatisme ne disparaît pas par un seul acte, aussi symbolique soit-il.

Mes prises de parole médiatiques m’ont donné l’illusion de force. Mais cette façade était trompeuse : derrière, le vide émotionnel grandissait. Le procès m’avait redonné une voix, mais il ne m’avait pas redonné ma paix intérieure.

C’est là une confusion fréquente : croire que parler suffit à guérir. La parole est une étape essentielle, mais elle n’est pas l’aboutissement. Elle doit être accompagnée de temps, d’écoute, d’un travail intérieur profond. Sinon, elle risque de devenir un masque social, une carapace fragile qui se fissure au premier choc.

Survivre à la honte et à la culpabilité : un chemin long et tortueux

J’ai découvert, au fil des jours qui ont suivi le procès, que briser le silence n’était qu’un début. La honte, le silence et la culpabilité reviennent, parfois plus violemment, si les bases intérieures ne sont pas posées. Ce que je croyais être une libération s’est avéré être un passage vers une nouvelle étape : survivre à nouveau, mais autrement.

Le procès m’a redonné une voix, mais il m’a aussi confrontée à l’épuisement, à l’usure émotionnelle, à la fatigue d’avoir porté publiquement une douleur intime. J’ai compris que survivre ne suffisait plus. Qu’il fallait aller plus loin, chercher non seulement à être entendue, mais à retrouver une forme de sécurité intérieure.

Cette transition, de la victime à la survivante, est un chemin lent. Elle demande patience, accompagnement et gestes concrets. C’est ce que je partage dans ce blog : non pas une méthode miracle, mais des pistes, des outils et surtout, le témoignage de ce qui est possible quand on accepte d’avancer pas à pas.

De la victime qui parle à la survivante en chemin

Aujourd’hui, je parle d’accompagnement, de reconstruction, pas d’expiation. Le procès et le livre m’ont rendue visible, mais c’est dans l’intime, loin des caméras, que j’ai commencé le vrai travail. J’ai compris :

- Que montrer ma vulnérabilité est un acte de courage, non une fin.

- Que la reconstruction passe par le temps, l’écoute, les choix personnels.

- Que être « survivante » ne suffit plus sans reconnexion à soi.

Ce chemin de reconstruction est universel : il concerne toutes les personnes qui, un jour, ont cru qu’un geste ou un mot suffirait à effacer la douleur. Mais la vérité, c’est que la guérison est une succession de petites étapes, de choix répétés. C’est une quête de résilience, une lente transformation.

Pourquoi je partage ce récit ici

Si je publie ce témoignage ici, c’est parce que je veux que Chemins de Vies soit un espace d’accueil. Un lieu où la parole peut exister sans jugement, où chacun peut trouver des ressources, des récits, des outils pour avancer.

Mon objectif n’est pas de donner des leçons ni d’imposer un modèle. Il est de montrer que la parole, le procès, la visibilité, ne sont qu’une partie du chemin. Le plus important se joue à l’intérieur, dans la façon dont chacun(e) apprivoise son traumatisme, dans la patience avec laquelle on se reconstruit.

Un procès peut être une étape importante, parfois nécessaire, dans le parcours de reconstruction. Mais il n’est pas une fin. C’est un passage, souvent violent, qui met en lumière la complexité du traumatisme. Briser le silence ne suffit pas : il faut aussi se donner le temps de reconstruire, de trouver des soutiens, d’apprivoiser ses blessures.

Être une victime, puis une survivante, ce n’est pas un état figé. C’est un mouvement.

Et dans ce mouvement, chacun(e) peut tracer sa route, unique, fragile mais possible.